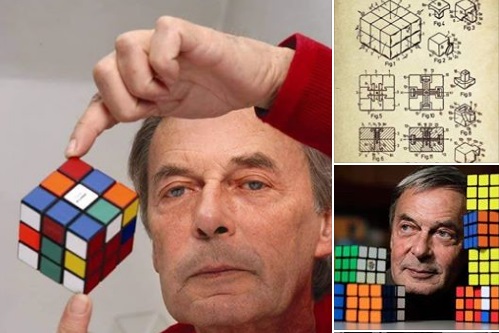

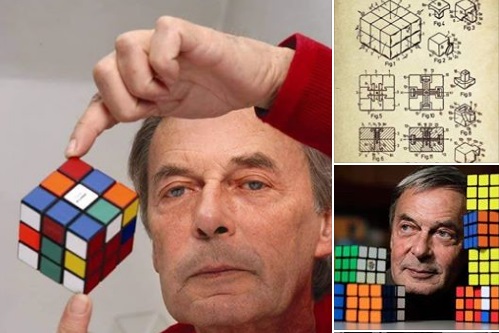

El Cubo que cambió el mundo

En 1974, Erno Rubik, arquitecto, escultor y diseñador vivía con su madre en un modesto departamento de dos piezas en Budapest, la capital de Hungría. Un día de primavera, decidió agarrar pequeños bloques de madera y unirlos con cuerdas elásticas. Estaba buscando herramientas de enseñanza manuales para ayudarles a los estudiantes a entender los movimientos tridimensionales. Y eso llevó al nacimiento del Cubo.

Cuando las cuerdas se rompieron, Rubik aplicó un poco de ingeniería simple para que las piezas se movieran de forma independiente sin que el mecanismo se desmoronara. Cortó y lijó los pequeños bloques, los ensambló y marcó cada lado del Cubo con un adhesivo de distinto color. Y, acto seguido, empezó a girarlos. “Una vez que el prototipo estuvo listo, era obvio que encapsulaba un problema para ser resuelto como un rompecabezas”, señala. “Fue maravilloso ver, cómo después de unos pocos giros, los colores se mezclaban. Después de un rato, decidí que era tiempo de volver a poner los cubos en orden. Y, en ese momento, me encontré de frente con el gran desafío: ¿cuál era el camino de vuelta?”.

Por más que el profesor húngaro, por aquel entonces, de 29 años giraba su invento, los colores quedaban cada vez más revueltos. Admite que al principio, ni siquiera sabía si el problema tenía solución, y lo describe como estar frente a una escritura redactada en un código secreto que no podía leer. Después de más de un mes, y tras probar distintas secuencias de movimientos, Rubik le pudo mostrar a su madre un Cubo con sus colores en orden. “Recuerdo cuán orgulloso estaba cuando se lo mostré”, dice. “Y ella estaba muy feliz, con la esperanza de que, a partir de ese momento, no trabajaría tan duro en eso”.